■きほく燈籠祭とは?

1928年(昭和3年)、旧紀伊長島町の赤羽川の川開きイベントとして、時の青年団が数百羽の都鳥型燈籠を流したのが燈籠祭の始まりです。

当時、熊野路の夏の風物詩として全国に広く知れ渡っていましたが、若者の流出、予算不足などの理由により、1974年(昭和49年)を最後に中断することとなりました。

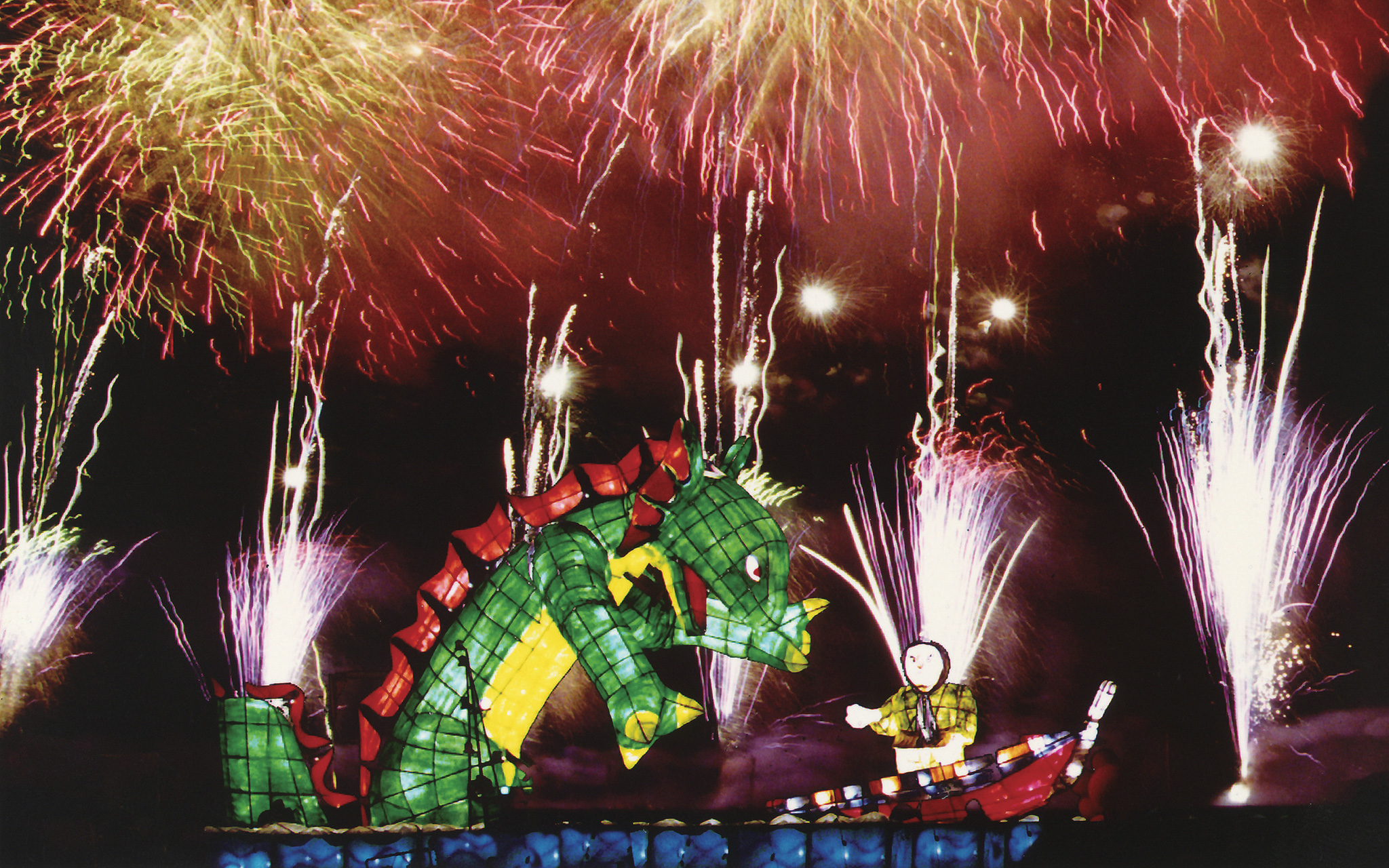

時は流れ1987年(昭和62年)。「全国に誇れるものは何か」と地元の商工会青年部を中心とする若者たちが立ち上がり、この町の未来への思い、そして伝統復活への熱い思いが燈籠祭を復活させました。製作した巨大燈籠は長さ35mを超え、更に華麗な姿となって13年ぶりに蘇ることとなったのです。

今年で復活37年目。町民の皆様はじめ、たくさんの方々に支えられ、燈籠祭を続けてきました。

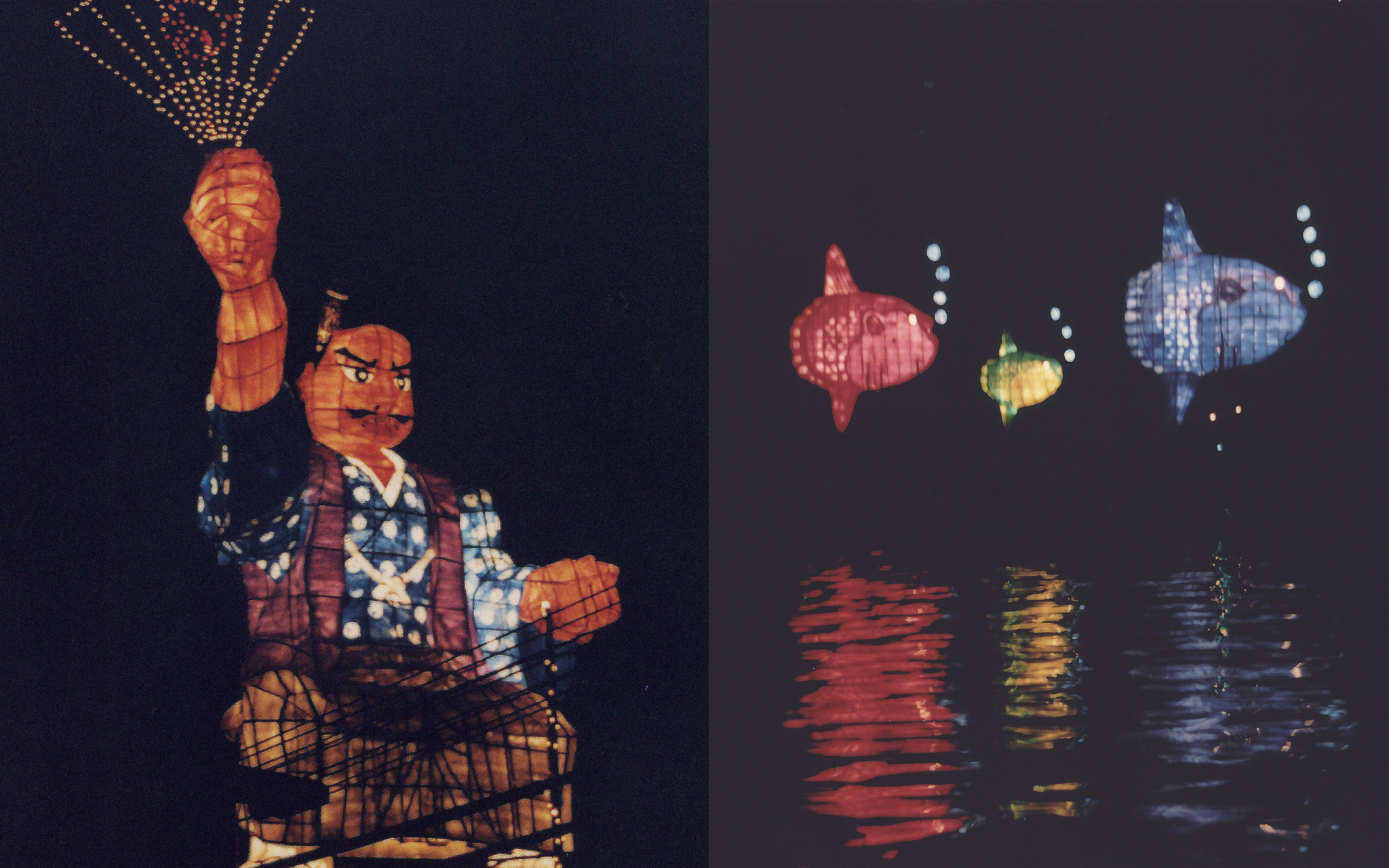

毎年製作される大燈籠は、町に伝わる民話の主人公や縁起物をモチーフにして製作。製作には、実行委員のメンバーだけではなく、老若男女たくさんの方々が参加してくれます。また、町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校にお願いし箱型燈籠を製作してもらうなど、みんなでつくり上げる体験型、交流型の祭として発展してきました。

今では東紀州の夏の風物詩として県内外にも認知され、燈籠祭でしか見ることでのできない花火「彩雲孔雀」と海に浮かぶ巨大燈籠の競演は、燈籠祭の代名詞ともなっています。

■これまでの燈籠祭

History of Kihoku Toro Festival

What is the Kihoku Toro Festival?

The Toro Festival began in 1928 (Showa 3) when the local youth association floated hundreds of bird-shaped Lanterns as part of the Akaba River opening event in the former Kii-Nagashima town.

At that time, it was widely known throughout the country as a summer tradition of Kumano-ji, but due to the outflow of young people and lack of budget, it was suspended for the last time in 1974 (Showa 49).

Time passes in 1987 (Showa 62). “What is something we can be proud of nationwide?”, the local Chamber of Commerce and Industry Youth Division stood up. Their thoughts about the future of this town and their passionate desire to revive the tradition led to the revival of the Toro Festival. The giant lantern that was created was over 35 meters long, and now it has been revived for the first time in 13 years, taking on an even more splendid appearance.

This year marks the 37 th anniversary of its revival. With the support of many people, including the townspeople, we have been able to continue holding the Toro Festival.

The large lanterns produced every year are based on the main characters of folk tales and lucky charms passed down in the town. In addition to the members of the executive committee, many people of all ages, men and women, participate in the production. The festival has developed into an experience-based and interaction-based festival where everyone can create box-shaped lanterns by asking nursery schools, kindergartens, elementary schools, and junior high schools in the town to make box-shaped lanterns.

It is now recognized both within and outside the prefecture as a summer tradition in Higashi-kishu, and the collaboration between Saiun Kujaku fireworks, which can only be seen at the Toro Festival, and the giant lanterns floating in the sea has become synonymous with the Toro Festival.